用数据解剖客户行为:魔鬼经济学的 CRM 实践指南

魔鬼经济学在toB营销中的CRM实践:用数据解剖真实,让营销回归本质

《魔鬼经济学》的颠覆性在于,它用经济学的“X光机”穿透社会现象的道德滤镜,揭示出“表象与真相的割裂”——教师作弊不是道德堕落,而是考核机制的漏洞;犯罪率下降的主因不是严打政策,而是20年前的堕胎合法化;相扑假赛不是运动员失德,而是利益分配的理性选择。这种“反直觉+数据验证”的思维,恰恰切中了现代toB营销的核心痛点:决策链长、信息不对称、动机复杂,传统经验主义的“表面归因”往往掩盖了真实的客户行为逻辑。

一、魔鬼经济学的三大方法论:解剖toB营销的“黑箱”

《魔鬼经济学》的精髓可提炼为三大方法论,每一条都直指toB营销的底层逻辑:

1. 数据解构因果:剥离“相关”,锁定“真实驱动”

书中强调“相关≠因果”:冰淇淋销量与溺水率正相关,本质是夏季高温的共同影响;犯罪率下降与警力增加无关,真正推手是潜在犯罪人口减少。在toB营销中,类似的“虚假关联”普遍存在:

• 某工业设备企业曾认为“销售拜访次数越多,客户转化率越高”,但通过CRM数据挖掘发现:技术文档下载量(客户自主研究行为)与转化率的相关性是拜访次数的3倍——客户更依赖专业资料验证产品价值,而非销售的“推销式互动”。

• 某SaaS企业曾将“客户签约率”归因于销售话术,CRM分析却显示:合同条款灵活性(如分阶段付款)对中小客户的转化率影响是话术的2.5倍——价格敏感型客户更关注风险控制,而非沟通技巧。

数据解构的本质,是用客观证据替代经验直觉,找到驱动客户行为的“关键变量”。

2. 激励机制博弈:警惕“反向激励”的陷阱

书中揭示“动机的三元法则”:经济动机(利益)、社会动机(他人评价)、道德动机(自我认同)共同驱动行为。单一维度的激励(如纯KPI考核)可能触发反向效果:幼儿园罚款让家长用“3元购买迟到权”,献血补贴将利他行为异化为交易。

在toB营销中,销售团队的激励设计同样存在“动机失衡”风险:

• 某软件服务商曾推行“签约量100%考核”,导致销售为冲业绩虚报客户需求,最终因交付不匹配引发大量客诉——经济动机(奖金)压倒了社会动机(客户口碑)和道德动机(职业责任感)。

• 某制造业CRM系统通过“复合激励模型”优化:将30%考核权重分配给“客户满意度”(社会动机)、20%给“长期复购预测”(道德动机),结果签约客户的年复购率提升40%——平衡的动机设计让销售更关注客户全生命周期价值。

激励机制的关键,是避免“用经济动机摧毁其他动机”,让销售行为与企业长期利益同频。

3. 信息权力重构:打破“专家-客户”的信息差

书中指出“信息不对称是权力的密码”:房产中介通过信息垄断抬高佣金,三K党通过神秘仪式制造恐惧溢价。在toB领域,信息差同样是营销的核心矛盾:

• 传统工业品销售中,供应商掌握“技术参数、成本结构、行业案例”等核心信息,客户因专业壁垒处于弱势,导致信任成本高、决策周期长。

• 某工业设备企业通过CRM搭建“客户知识中心”,主动公开产品测试报告、行业应用案例、竞品对比数据,并在客户跟进中同步共享历史交互记录(如技术答疑、需求变更)——信息透明化后,客户决策周期缩短30%,信任度提升50%。

信息权力的转移,本质是从“专家垄断”转向“客户赋能”,用透明化重构信任关系。

二、toB营销的痛点:传统经验主义的“表象陷阱”

toB营销的复杂性远超toC:决策链涉及采购、技术、财务、业务等多角色,客户需求隐含“显性指标(价格、功能)”与“隐性动机(风险规避、政绩需求)”,传统营销依赖的“关系驱动”“话术驱动”往往陷入以下陷阱:

1. 归因谬误:把“相关”当“因果”

某企业曾认为“行业峰会参展”是获客关键,投入大量资源后却发现:真正转化的客户是通过峰会资料下载后的深度跟进成交,而非现场签约——传统归因将“参展”与“转化”直接关联,忽略了“内容触达-需求培育-销售跟进”的完整链路。

2. 激励扭曲:用“短期KPI”牺牲“长期价值”

某企业为提升季度业绩,要求销售优先签约“小单快单”,结果导致客户质量下降(付款能力弱、需求不明确),后期服务成本激增——短期激励让销售忽视了“客户生命周期价值(LTV)”这一核心指标。

3. 信息孤岛:跨部门“认知断层”放大决策风险

销售部门掌握客户需求,技术部门关注产品实现,财务部门侧重成本控制,但传统系统中三方信息割裂:销售承诺的“定制化需求”未同步技术,导致交付超期;技术强调的“研发成本”未传递给销售,导致报价过低——信息不透明加剧了客户信任危机。

这些痛点的本质,是“经验主义”对“数据理性”的压制,而《魔鬼经济学》的方法论恰好提供了破解工具:用数据解构因果、用激励平衡动机、用信息透明重构信任。

三、CRM的落地实践:让魔鬼经济学“可操作化”

CRM(客户关系管理系统)作为toB营销的核心工具,天然是魔鬼经济学方法论的“实践载体”。其价值不仅在于记录客户信息,更在于通过数据整合、流程设计、工具赋能,将“反直觉的真相”转化为可执行的策略。

1. 数据中台:解构客户行为的“真实因果”

CRM需构建“全链路数据采集-分析-洞察”能力,打破传统营销的“数据孤岛”:

• 多渠道数据整合:对接官网、社交媒体、线下活动、销售拜访等场景,采集客户行为数据(如资料下载、表单提交、会议参与),形成360°客户视图。

• 因果模型构建:通过机器学习算法(如决策树、回归分析)识别关键变量。例如,某CRM系统通过分析发现:“客户在官网查看‘案例中心’的时长”与“签约概率”正相关(相关系数0.72),而“销售电话沟通次数”的相关系数仅0.35——企业据此调整策略,优化案例中心内容,并减少低效电话推销。

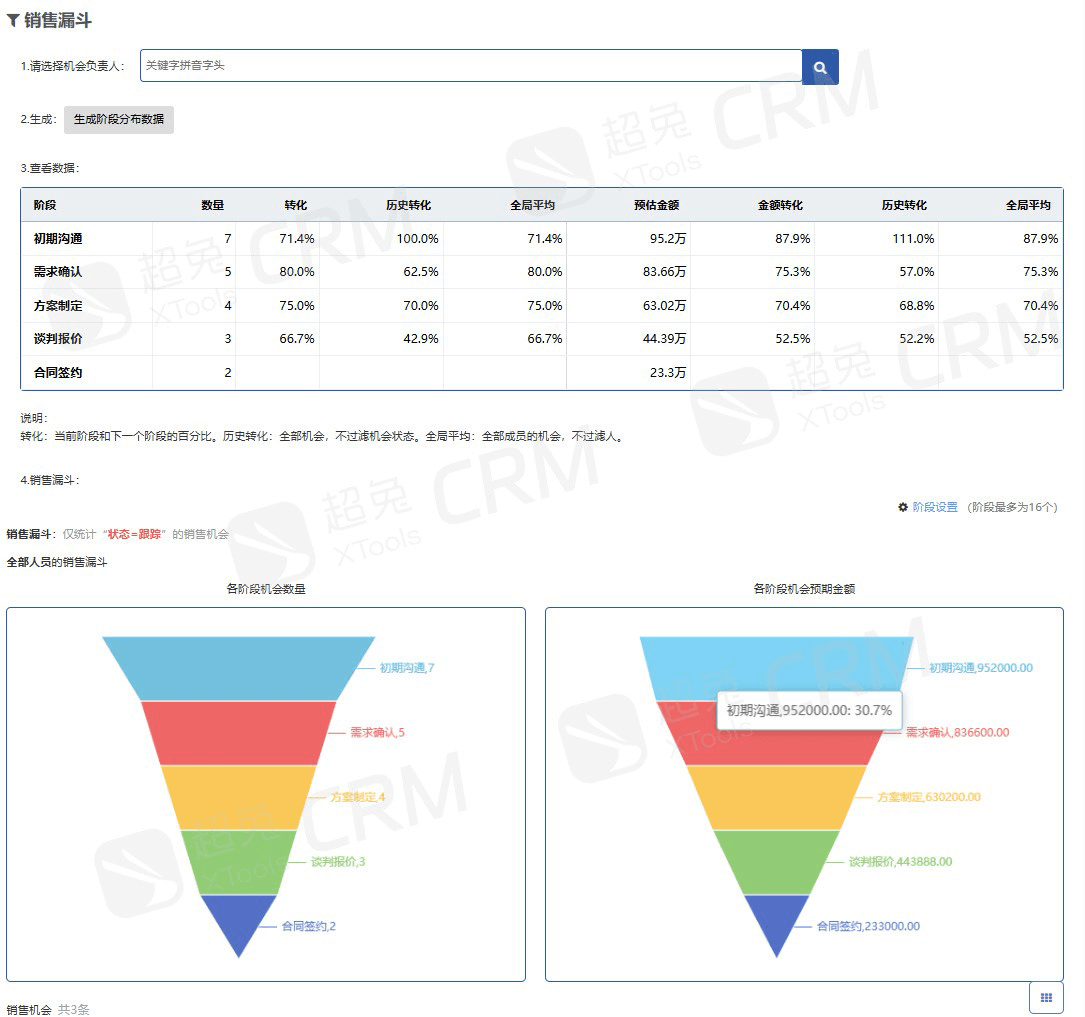

• 动态归因分析:支持“首次互动归因”“末次互动归因”“时间衰减归因”等模型,精准定位每个触点对转化的贡献。例如,某工业软件企业通过动态归因发现:技术白皮书下载(线上)对中小客户的转化贡献占比60%,而行业峰会(线下)对大客户的贡献占比70%——资源分配从“线下为主”转向“分客群精准投放”。

2. 激励引擎:平衡“短期利益”与“长期价值”

CRM需将“动机三元法则”嵌入销售管理流程,避免激励扭曲:

• 复合KPI设计:比如CRM中除“签约金额”外,还支持(RFM分析/复购预警)、服务成本(智能应收引擎核算)等指标的自动汇总,可有效落地动机三元法则。

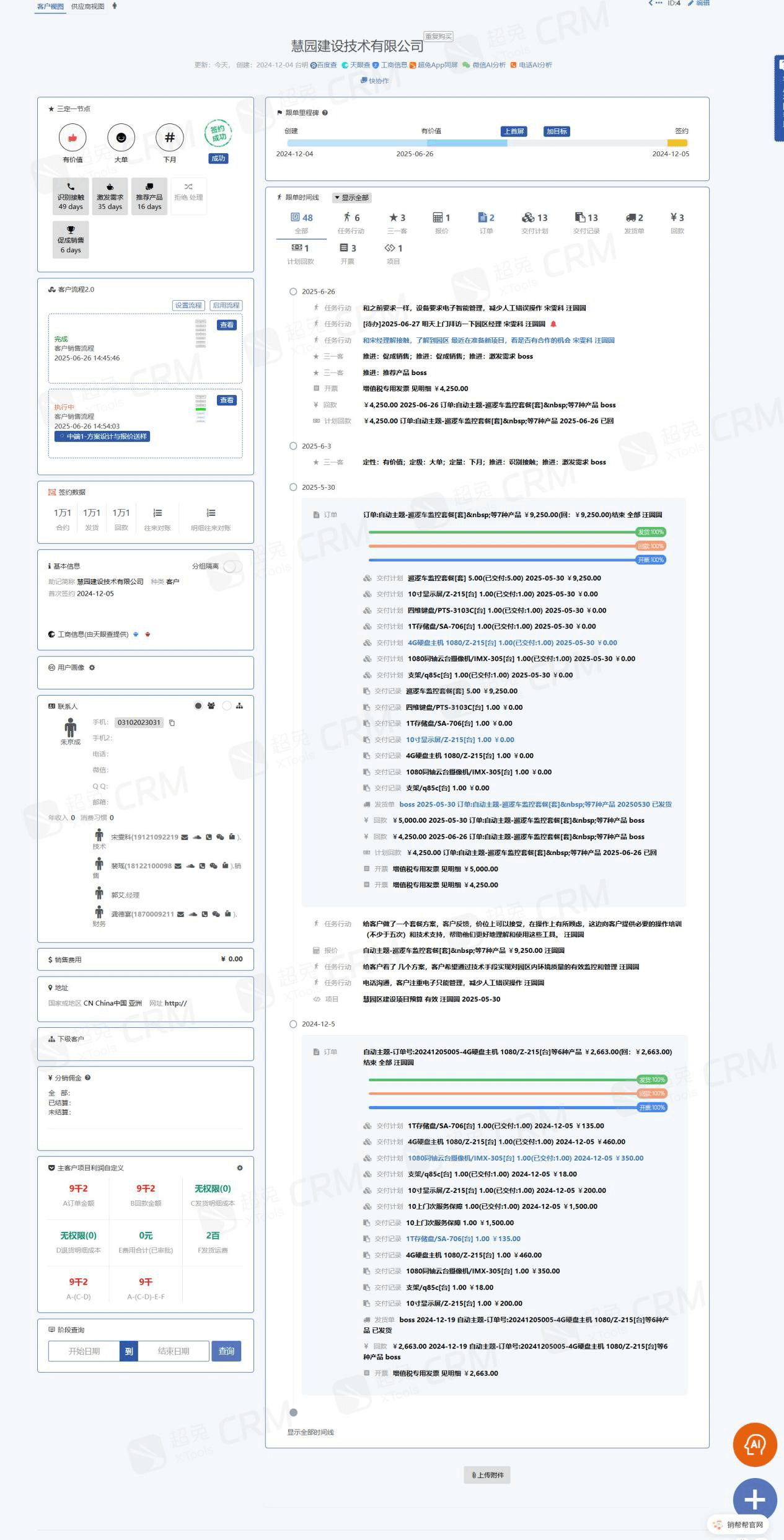

• 过程指标监控:通过“销售漏斗分析”“阶段停留天数”等功能,监控销售行为的健康度。例如,某企业发现销售在“需求确认”阶段的平均停留天数从7天缩短至3天,进一步分析发现是销售为快速推进流程跳过了关键需求验证,导致后期交付问题——CRM通过“阶段强制填写”功能,要求销售必须记录客户具体需求,否则无法推进漏斗。

• 智能奖金计算:根据客户LTV(生命周期价值)动态调整奖金系数。例如,高LTV客户(如年复购超50万)的奖金系数为1.5,低LTV客户(如一次性采购)为0.8——激励销售优先服务高价值客户。

3. 信息共享:打破“决策链黑箱”

CRM需成为跨部门的“信息枢纽”,消除信息不对称:

• 客户知识图谱:整合客户基本信息、历史交互记录(如邮件、会议纪要、需求变更)、关联方(如技术对接人、财务负责人)等,形成“客户全景档案”。例如,某制造业CRM系统中,销售可查看技术部门与客户的历史技术答疑记录,避免重复沟通;技术部门可查看销售记录的“客户痛点”,针对性优化方案。

• 智能提醒与协作:通过自动化流程(如工作流引擎)触发跨部门协作。例如,当销售提交“定制化需求”时,CRM自动通知技术部门评估可行性,并同步给财务部门核算成本;当客户提出“付款周期延长”时,系统自动提醒风控部门审核信用等级。

• 客户自助门户:开放部分信息给客户(如订单进度、服务记录),减少信息差。例如,某设备厂商通过CRM对接客户自助平台,客户可实时查看设备生产进度、物流信息、历史维修记录——信息透明化后,客户投诉率下降45%。

结语:魔鬼经济学让toB营销“回归真实”

《魔鬼经济学》的核心启示是:社会现象的本质是复杂激励系统的产物,而非表面的道德故事。在toB营销中,这一逻辑同样成立:客户的决策行为、销售的执行偏差、跨部门的协作矛盾,本质都是“动机+信息+数据”的博弈结果。

超兔CRM的价值,正是通过数据解构、激励平衡、信息共享,将这些“隐藏的博弈”显性化,让营销从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“表面归因”转向“真实归因”。正如《魔鬼经济学》用数据揭开社会运行的真相,现代CRM也在用技术工具,让toB营销回归“理解客户真实需求、优化资源分配效率、建立长期信任关系”的本质。

当营销不再依赖“话术套路”,而是基于数据洞察客户动机;当激励不再扭曲销售行为,而是引导其关注长期价值;当信息不再是权力的密码,而是信任的桥梁——这不仅是CRM的进化方向,更是toB营销的终极理想。